歯ぐきから膿が出る原因と放置した場合の影響や治療法を解説

2025/11/10

こんにちは、都筑区(都筑ふれあいの丘駅)の歯医者、マサキ歯科クリニックです。

歯ぐきから膿が出ている状態は、歯や歯ぐき、あごの骨などにトラブルが起こっているサインです。

今回は、歯ぐきから膿が出る原因や放置した場合の影響、治療法について解説します。

歯ぐきから膿が出る原因

歯周病

歯ぐきから膿が出る代表的な原因の一つが歯周病です。

膿には白血球や血清、細菌の死骸などが含まれており、これは体の免疫が炎症に対抗する過程で生じるものです。

歯周病によって膿が出る場合、炎症はすでに歯周ポケットの奥まで進行していることが多く、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け始めている可能性もあります。

膿を放置すると、歯の動揺や喪失に陥るリスクがあるため早期に治療を開始することが重要です。

根尖性歯周炎

根尖性歯周炎は、歯の根の先に炎症が起こる病気です。

多くの場合、虫歯が進行して歯の神経まで細菌が入り込み、その感染が根の先へ広がることで発症します。

強い痛みや腫れが代表的な症状であり、進行すると膿がたまるようになります。

歯根嚢胞

歯根嚢胞は、歯の根の先に膿がたまり、袋状の組織ができた状態です。

初期には痛みを感じにくいですが、膿の量が増えてくると、歯ぐきの腫れや違和感を覚えることがあります。

歯根嚢胞は自然に治ることはなく、放置すると周囲の骨を溶かすこともあるため注意が必要です。

治療には、根管治療で内部の感染を取り除く方法や、外科的に嚢胞を除去する方法があります。

歯根破折

歯根破折は、歯の根が割れてしまった状態です。

歯根が割れると、そのすき間から細菌が入り込み、歯ぐきの腫れや膿の排出といった症状が現れるようになります。

割れ方や大きさによって治療法は異なりますが、抜歯が必要になることもあります。

智歯周囲炎

智歯周囲炎は、親知らず(智歯)の周囲に炎症が起きている状態です。

親知らずは歯ブラシが届きにくく、細菌も繁殖しやすいため、炎症が起こりやすいという特徴があります。

疲労やストレスで免疫力が低下すると症状は悪化しやすく、場合によっては発熱やあごの腫れなど、全身への影響が出ることもあります。

歯ぐきの傷

強く歯を磨きすぎたり、硬い食べ物をかんだりすることで生じた歯ぐきの傷は、細菌感染を起こしやすく、膿がたまる原因になることがあります。

傷ができたときは、口の中を清潔に保ち、刺激を与えないようにすることが膿の予防につながります。

口腔がん

口腔がんは、歯ぐきや頬の内側、上顎などの粘膜にできる悪性腫瘍です。

口内炎などの炎症とは異なり、粘膜のただれや異常な盛り上がり、変色、出血、痛みといった症状が現れます。

膿が出る場合もありますが、これは細菌感染によるものではなく、腫瘍そのものが粘膜に変化を起こすことで起こります。

口腔がんは、早期発見と早期治療がとても重要な病気です。少しでも普段と違う変化を感じたときは、できるだけ早く医療機関を受診するようにしましょう。

歯ぐきの膿による症状

歯ぐきの腫れ

歯ぐきの腫れは、膿がたまっているときによく起こる症状です。

主な原因は歯周病や感染症による炎症で、細菌の増加によって歯ぐきの血流が高まり、組織がはれ上がります。

口を開けるときに違和感を覚えたり、隣の歯や歯根に圧迫感を感じたりすることもあります。

圧迫感や痛み

膿が歯根や歯ぐきにたまると、歯や周囲の組織に圧迫感が生じます。

膿の量が少ないうちは痛みをあまり感じないこともありますが、増えるにつれて圧迫による強い痛みが出るようになり、日常生活に支障をきたすこともあります。

口臭の悪化

歯ぐきに膿がたまると、口臭が強くなることがあります。

これは、細菌と戦った白血球の死骸や分解された組織が、膿に含まれていることが原因です。

歯ぐきから膿が出ている場合の対処法

口内を清潔に保つ

歯ぐきから膿が出ているときは、口内を清潔にすることが欠かせません。

膿の原因となる細菌は口腔内で増殖しやすいため、歯磨きやデンタルフロスでの清掃に加え、低刺激のうがい薬を取り入れるとよいでしょう。

アルコール濃度が高いうがい薬は歯ぐきに刺激を与える恐れがあるため、刺激の少ないタイプを選びましょう。

血行を良くする行為を控える

歯ぐきから膿が出ているときは、入浴や激しい運動など、血行が促進される行為を控えることが大切です。

血流が増えると、炎症部位の腫れや痛みが悪化する可能性があります。

また、アルコールの摂取も血行を促進し、炎症が広がりやすくなるため避けるようにしましょう。

無理やり膿を出そうとしない

膿を押し出したり、指や歯ブラシで触れたりすることは避けましょう。

手や器具で刺激を与えると、細菌が傷口からさらに侵入し、症状が悪化する恐れがあります。

膿が出ている場合は、刺激せずそのままにして、できるだけ早く歯科医師の診察を受けることが大切です。

歯ぐきから膿が出ている場合の治療法

歯ぐきを切開して膿を出す

歯ぐきが腫れて膿がたまっている場合、歯ぐきを部分的に切開して膿を排出する処置を行うことがあります。

局所麻酔を行ったうえで切開し、溜まった膿を出した後に消毒や抗生物質の処方が行われるのが一般的です。

また、この処置は応急的なもので、膿が排出されることで痛みや腫れを緩和し、その後の治療を行いやすくするためのものです。

歯周病治療を行う

歯ぐきの膿の原因が歯周病の場合は、歯周病治療が必要です。

まずレントゲンで歯槽骨や歯石の状態を確認し、歯ぐきの検査やブラッシングのチェックを行います。

その後、専用の器具を使って歯垢や歯石を取り除きます。

症状が改善しない場合には、歯周外科処置を行うこともあります。

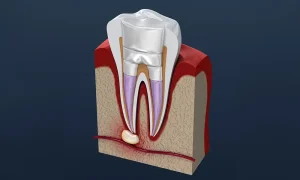

根管治療を行う

歯ぐきの膿の原因が歯の根の内部にある場合は、根管治療が行われます。

根管治療では、感染した歯髄(歯の神経や血管などの組織)を取り除き、たまった膿を吸引します。

その後、根管内部を丁寧に消毒し、再び感染が起こらないように薬剤を詰めます。

歯根端切除術を行う

根尖性歯周炎や歯根嚢胞などで、歯の根の先に問題がある場合には、歯根端切除術が行われることがあります。

この手術は、根管治療を行っても改善しない場合や、膿が根の先端に残っている場合に、外科的に根の先端を切除して炎症を取り除くものです。

抜歯する

膿の原因となっている歯の損傷が激しい場合や、治療を行っても改善が難しい場合は、抜歯が最終手段として選ばれます。

抜歯後は、インプラントやブリッジ、入れ歯などで失われた歯の機能や見た目を補います。

まとめ

歯ぐきから膿が出る場合、歯周病や根尖性歯周炎、歯根嚢胞、歯根破折、智歯周囲炎、歯ぐきの傷、口腔がんなどが原因として考えられます。

膿が出ている際には、無理に押し出そうとせず、口内を清潔に保ち、血行を良くする行為や刺激を避けることが重要です。

その後は、速やかに歯科医院を受診して治療を受けるようにしましょう。

マサキ歯科クリニック:https://masakidental.com/

〒224-0065 神奈川県横浜市都筑区高山6-4

電話:045-943-3111

交通アクセス

都筑ふれあいの丘駅より徒歩分

東急田園都市線『江田駅』『市が尾駅』よりバス10分

横浜市営地下鉄『センター南駅』よりバス5分

バス停:大丸 下車 徒歩1分